FAQ

よくある質問

よくあるご質問

-

-

講義内容を教えてください。

まずは動画研修です。動画マンが通常2年かけて学ぶ内容を1年に凝縮して講義・実践し、並行して原画マンのための基本的な知識を、主にPA作品を教材として講義でレクチャーします。

-

入所する年齢は若い方がよいですか?

早ければ早い方がよいと思いますが、大卒、すでに就職されている方も応募可能です。しかし体力面(意外と必要です)やトライしてみて「やっぱり違った」という場合に修正できるよう、年齢は25歳までとしています。

-

日々やり続けた方が良いことは何ですか?

新旧問わずアニメを沢山見ることです。後々講義内容と照らし合わせてみると理解が深まります。

あとは周りの人と沢山交流してください。アニメは共同作業です。人と話して、人の考えを知ることが大切です。

アニメーターは日々いろんなことに興味を持って描き続けること、また描き続けられる体力があることもとても重要です。 -

応募の際のポートフォリオはどういう物がよいですか?

アニメーター志望の場合、現時点でどれくらい描けるのかを見ます。専門学校の卒業制作のような時間をかけてあったり、清書してあったり、コピーがつづってあるよりも、 普段、毎日書き溜めている物の方が望ましいです。今興味があるものを紙に描いてください。スケッチブックではなくても構いませんが、提出の際には紛失しないようファイリングしてください。

-

卒業前の最終試験はどんな内容でしょうか?

年末に一度実技試験があり、年明けの面談時に個々にアドバイスをいたします。最終試験は2月末に行われ、こちらも実技試験となります。養成所で教えたことの総合的な内容となりますので日々の学習がとても大事です。

最終試験に合格した場合、P.A.WORKSへの入社面談を受けることができます。P.A.WORKSに入社希望の方は、講義への取り組み方も選考の一つとなりますので、日常から取り組み方も大事にしてください。

また最終試験合格者には認定証と終了証、不合格者には終了証のみお渡しいたします -

アニメーターの入社後は?

アニメーターの場合、4~6月までは動画作業、7月から原画作業をしています。原画になったら動画作業はしません。

動画は海外にての動画~仕上げ作業まで行いますが、クオリティを安定させるため、PAでは将来「社内動画セクション」の設置を目指しています。 -

入所期間中、アルバイトはできますか?

アルバイトは受講に影響がなければやっていただいても構いません。ただ実際はできる場所も少なく、講義が平日10:00~19:30ぐらいまでびっしりとありますので厳しいかと思います。可能な限り講義に集中していただきたいです。

-

-

-

社員教育に関してPAの特徴は?

先輩から後輩に技術を受け継いでいく、教えていくというとことがPAの特徴です。

アニメーターに関しては、最近は数年原画を経験してフリーになる人が増えていて、「アニメーターです」と名乗ればやれてしまう状況になっています。

そのため会社で教えることが少なくなり、動画は海外となり、仕上げまで作業されて戻ってきます。 アニメーターや演出で大事なのは、机の上で描いたものではなく、映像になって放送されたものにどれだけ価値があるかです。

自分の後を担う、アウトプットを担う後輩を育てることが大事で、それをやっているのがPAの強みです。

後輩に教えその効果がでるのは数年後ですが、PAはやり続けます。

制作の場合、基本的なアニメーションの流れはもちろん、スタッフとのコミュニケーションやスケジュール管理のコツ、様々な視点からの判断やそのタイミングなどを細かいカリキュラムを用いて研修を行います。 -

本社と東京スタジオそれぞれの役割は?

富山本社は管理部門と社員クリエイター(アニメーター、3DCGクリエイター、演出、美術等)と制作、東京スタジオは現在制作のみが所属しています。

社員クリエイターは基本的に富山勤務となります。 -

会社、社内の雰囲気はどのようなものですか?

富山本社では作画スタッフ、3DCGスタッフ、制作が同じフロアにいることで、会話がしやすい環境にあり、各セクションがどのようなことをしているかということがわかります。就業中は皆集中して作業しているのでフロアがとても静かになります。

東京スタジオは制作スタッフが主となり活気あふれるスタジオです。 -

会社には様々なセクションがありますが、共通して持っていて欲しい熱意などはありますか?

まずは、クリエイター個人個人が作っていることに対しておもしろいと思うこと、自分が成長していく喜び、自分でこういうことができるようになったという小さな成功体験を持つこと、は共通して持っていてほしいことです。

-

男女の比率は?

会社全体の男女比は6:4です。(2021年8月)

-

社内でのデジタル作画はどれ程の割合で行われているのでしょうか?

ゆくゆくは考えておりますが、現在、社内で作画のデジタルツールを使用しているのは、動画検査の修正作業と演出のお試し使用となります。

①演出、作画監督、原画の全員がデジタルツールで作業するチームを形成できるか。

②機材とソフトの導入コストとランニングコストを上回る生産性の向上がデジタル化で図るシステムを構築できるか。

③ソフトのディファクトスタンダードが定まる。

以上の3つが揃ったところで導入を考えています。 -

3D班と作画班が一つのフロアに在るそうですが、例えば作画が3Dの技術を学ぶなどの機会はあるのでしょうか?

最近のアニメ業界では、3DCGが手書きのアニメーターから技術を吸収することの方が多いと思います。

アニメーター(「動かす」技術を身につけた人)の中で、将来3Dアニメーターを目指す人がいるとしたら、ちょっと3DCGを触ってみる、ということが今の環境ではできるので、今後そういう機会が増えるのではないでしょうか。

また、社内には演出や設定、デザイナーなどに興味のある人がいるかもしれません。その人にとって選択肢が増える環境を作ってあげることが、組織の中で大切なことではないかと思います。 -

将来現在のセクションから他のセクションに移る道はありますか?

あります。将来アニメーションで何を表現したいかは、仕事をやっていくうちに見えてくることもあると思います。が、P.A.WORKSでは、まずは現在のセクションの経験が充分に活かせるくらいのレベルまでになってからです。加えて周りからの信頼・評判も必須です。その後に資質を見ます。

アニメーターから演出になるスタッフもいますし、制作から演出になるスタッフもいます。 -

アニメーターがいくつかの作品を並行して作業することはありますか?

あります。ただ、PAでは原画は極力作品を1本に絞ってカット数をやることが、達成感と参加意識の向上に結びつくと考えているので、制作も発注をそのようにコントロールしています。

-

-

-

養成所がある本社周辺はどんな環境ですか?

富山県南砺市城端地域の里山エリア「立野原(たてのがはら)地区」の高台に位置し、近くには四季を通じて豊かに水をたたえ、春には桜の花が周囲を彩る「桜ヶ池(さくらがいけ)」がある自然環境が豊かな地域です。

作業に集中できる環境ではありますが、その分合う合わないはあると思います。じっくり検討し、「ここで学び暮らすんだ」という強い意志をもって応募してください。 -

気候はどうですか?

四季ははっきりと分かれており、春秋はとても過ごしやすいです。冬は雪国のため、降るときには一晩で50cmくらい積もることもありますが、道路はきちんと除雪されますのでご安心ください。

-

寮はどのような設備ですか?

各部屋に冷暖房・バストイレ・キッチン・ガス台・ベットが完備。冷蔵庫・洗濯機・机はご準備ください。FREE Wi-Fiも利用可能。コミュニティスペースではTVやDVD鑑賞なども可能。JR城端駅へは徒歩 5分。徒歩3分圏内にコンビニエンスストア・スーパー・大型ドラッグストアがあり、とても便利な環境です。

食事の提供等はありませんが、月額33,000円で通常のアパートよりお得です!

-

-

-

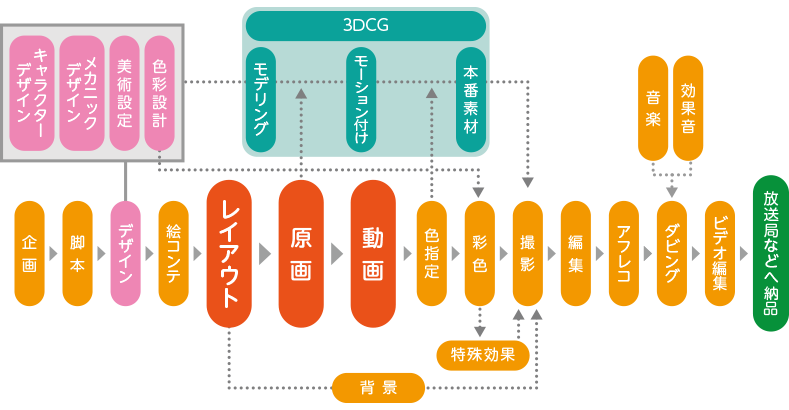

アニメーションの仕事の流れを教えてください。

アニメーション制作工程

-

動画と原画の仕事の違いは?

原画は自然物の動きや、キャラクターの芝居のポイントとなる絵を描く仕事です。

原画だけを撮影すると、カクカクした不自然な動きになります。動画は、動きを滑らかに見せるために、原画と原画の中間の動き、ポーズを足していく中割りと呼ばれる作業です。 -

動画の仕事は中割をする人とクリンナップをする人に分かれているのですか?

日本では分かれていません。中割からクリンナップまで一人で仕上げます。

-

アニメーターは何でも描けた方がいいのですか?

もちろんです。なんでも描けるアニメーターの方が、演出の要求に広く応えられます。 選手寿命も長いです。演出の要求を満たしつつ、2次元で、なにを工夫して、自分の表現にするかが優秀なアニメーターのモチベーションだとおもいます。

-

アニメーターになるためには何を勉強、観察すればよいですか?

人に限らず色んなもの、動きに興味を持って観察、記憶、記録しておくことです。例えば「牛と山羊と羊の角の付き方の違いが描ける?」って言ったら描けるように。何かを描くときに資料を要求するアニメーターが多いですが、資料を探すのも楽しみだと思います。

-

では具体的に最近何を調べたり観察していますか?

(A-1)服の素材と皺の付き方の違いを観察しています。

(A-2)僕はアニメーターでは無いんですが、効果的なアニメーターの育成方法を常に考えています。「これをしなさい、あれをしなさい」ではなく、とにかく絵で表現することに自覚的になるよう好奇心を刺激することだと思います。アニメーターに必要な技術習得をカリキュラム化するために、どんな好奇心の刺激の仕方があるのか、その方法をいつも考えています。他業種の手法でも応用できそうなものは貪欲に取り入れるつもりです。

-

どんな動きが原画にするときに描きにくかったですか?

日常の何気ない仕草です。

-

アニメーターになって良かった点と苦労した点は?

(A-1)良かった点は、アニメーターなら誰しも絵を描くことが大好きだと思います。それを職業にできたということです。

(A-2)良かったと思うときは、描いた原画の完成映像を見たときに、自分のプランどおりに気持ち良いタイミングで動いていたとき。それが誰にも気付かれないようなことでも「ヨッシャ!」と思うことがある。苦労するのは、なかなかそこに行き着けない画力だったり。

-

難しい原画を描くときには他の作品の原画を参考にしますか?

(A-1)見ます。すごく参考にします。上手い人の真似、模写から入るのも上達方法の一つだと思っています。自分はエフェクト等は特に参考にします。

(A-2)他作品を参考に「まずこのカットをそのままのタイミングで原画に起こしてみなさい」と言ってみます。上手い人の原画を映像で何度もリピートして見て、その動きを原画にすることを試みます。 これは、小学生がわからないものがあったら百科事典を調べる習慣を身につけるようなものだと考えています。テレビシリーズなど、その日のうちにどう描けばいいか見当もつかないカットを原画にしなければならないこともあります。そんなときに、何を参考にしてどう応用すればいいかを訓練しておくことは良い体験だと考えています。

もちろん実物を観察して記号化することも大切です。現在流通している技術は、そうやって先輩が記号化してきたものの発展形ですから、それをベースに自らが観察したエッセンスを加える挑戦が必要です。 -

動画へのこだわりはスピード以外に何がありますか?

丁寧、スムーズな動き、美しい線、仕上げに配慮した上り、スキャンしたときに綺麗に取り込める線、ですね。

-

作画監督に上がるための試験はあるのですか?

ありません。

もしあるとするならば、それはその人に対する「評判」です。どれだけの人を喜ばせたか、という評判が作画監督になるにあたって重要視される部分だと思います。 -

すぐ辞める人の傾向は?

「自分の時間」が欲しい人です。絵を描いているのが自分の時間だと、意識的にではなく、あたりまえのように思えないと続きません。好きじゃないと続かないということです。

-

-

-

テレビシリーズの原画と動画のスケジュールはどれくらい?

シリーズは1話3か月、企画から制作INまでは1~2年かかります。

平均的なもので原画期間は作画打ち合わせから6週間~8週間です。動画は原画が全て終了してからではなく、上がった原画から演出、作画監督を経て動画にしていきます。

動画の最終スケジュールは原画の最終UPから動画UPまでは1週間から10日くらいですね。 -

原画マンは業界に何人いますか?

2000人だと体感しています。職人と呼べるのは500人でしょうか。

劇場大作に対応できるのは100人いません。 -

フリーの原画マンにはすぐになれますか?

あまり賛成できませんが、これだけ作品数が多いので、原画マンにとっては売り手市場です。それほど上手くなくても仕事は貰えます。ただ、伸び盛りに自宅で作業をするのは勧めません。もしフリーになっても、ぜひスタジオに入って、上手い原画マンの仕事振りや、仕事のペース配分を真似してください。

東京は家賃が高いので、フリーの原画マン誰にでも作画机を用意できるわけではありません。せめて、「あなたになら机を用意します」といわれるくらいになってからフリーになることを考えてください。 -

東京での作画育成の難しさってどういうところですか?

アニメーターにとってではありません。企業にとってです。

原画マンが職人として通用する前に、早い時期にフリーになる傾向があります。

企業からすれば、野球の2軍で投資して育成してきた選手が、1軍登録した途端にフリーエージェント宣言されているような感覚です。彼らの気持ちを理解できないわけではありません。描きたい絵があるのはアニメーターにとってあたりまえ。所属するプロダクションの作品傾向はだいたい決まっていて、ここに所属していたら描きたい絵が描けないと考えるか、いっしょに仕事をしてみたい作画監督や、演出が他社にいる、などの理由があるでしょう。野球選手の年俸よりゼロが1つ2つ少ないんだから好きなことやるよ。その気持ちは否定しません。

そんな状態が続いているうちに、企業がプロパースタッフの育成に力を入れなくなってきました。これが育成の難しさの理由です。

良い作品を継続して作るには、安定した現場環境、その作品に大勢が「集中して」参加している「現場熱」が必要です。P.A.WORKSでは1本の作品の7割をプロパーの原画マンが占めることを将来の理想としています。クリエーターにとっても参加したい現場環境であり続けること、それを模索しているところです。わかっているのは、企業が現場を用意するのではなく、所属するクリエーターのポテンシャルを高めれば、その現場はクリエーター自身で造りあげてしまうということです。

-